3 сентября 1939 года Великобритания и Франция согласно своим союзническим обязательствам перед Польшей объявили войну Германии. В течение нескольких недель Франция и Англия бездействовали, в то время как немецкая военная машина всей своей мощью навалилась на Польшу. Если бы английские и французские войска начали большое наступление на Западе, то остановить его Гитлеру вряд ли бы удалось, поскольку все силы были брошены на Восток. Но правительства Чемберлена и Даладье предпочли бездействовать, что позволило Гитлеру успешно осуществлять блицкриг. Начальный период войны на Западном фронте вошел в историю под названием «странной войны».

Однако до 10 мая 1940 года шла так называемая «странная война». Войска Франции и Англии удобно расположились на границах с Германией и никаких активных боевых действий не предпринимали. 10 мая 1940 года немцы ринулись в наступление. Наземные войска союзников превосходили противника в силах и средствах. Германия имела только небольшой перевес в авиации. Однако главное преимущество вермахта состояло в том, что политическое и военное руководство Франции оказалось неспособным организовать эффективную оборону. Да и не очень стремилось к этому. В результате немцы уже 14 июня овладели Парижем.

В 1939 году Япония предпочла занять нейтральную позицию по отношению к начавшейся в Европе Второй мировой войне. Германия и Япония не взаимодействовали вообще. Только 27 сентября 1940 года был заключен военный союз между Германией, Италией и Японией.

3 сентября 1939 года президент Ф. Д. Рузвельт заявил, что его страна намерена соблюдать нейтралитет, но не поручился за то, что каждый американец в душе остается нейтральным. 5 сентября Соединенные Штаты официально объявили о своем нейтралитете. В соответствии с актом о нейтралитете 1937 года воюющим странам запрещалось закупать американское оружие. 21 сентября президент потребовал созыва специального заседания Конгресса по поводу отмены эмбарго на поставку вооружений.

8-28 сентября

Польша первой оказала вооруженное сопротивление гитлеровской Германии. Но силы оказались неравными. 52 немецкие дивизии, включая 6 бронетанковых, атаковали 42 дивизии поляков, которые практически не имели современной бронетанковой техники. Поляки не ожидали вторжения и потеряли в первые дни войны большую часть авиации.

Героическая оборона Варшавы продолжалась двадцать дней. 8 сентября состоялось крупное сражение на реке Бзура, где польские войска понесли огромные потери. После шести дней беспрерывных боев 14 сентября поляки были оттеснены к предместьям осажденной Варшавы. 16 сентября, обойдя город с востока, немецкое командование предложило защитникам польской столицы сдаться. Предложение было отвергнуто, но силы обороняющихся были на исходе. Кроме того, 17 сентября с востока начала свое наступление Красная Армия, что усугубило положение польской армии. 28 сентября после двухнедельного штурма Варшава была взята войсками вермахта. В результате захвата Польши поляки потеряли 60 тысяч убитыми, 200 тысяч было ранено, 700 тысяч было взято в плен. Польское правительство бежало в Румынию

13 сентября

13 сентября 1939 года в Юго-Восточном Китае началось наступление японских войск в направлении городов Чанша и Наньчан. Целью наступления было окружение и разгром китайских войск, действовавших в провинциях Хунань и Цзянси. Захват Чанши и Наньчана рассматривался как плацдарм для дальнейшего продвижения японской армии на юг и запад Китая. Под прикрытием авиации японцы атаковали гоминьдановские войска, которые оказали неожиданно мощное сопротивление. Кроме того, в тылу японцев успешно действовали китайские партизанские отряды. Японское наступление захлебнулось. В конце сентября японское командование приняло решение отойти на исходные позиции. Подошедшие китайские резервы перешли в контрнаступление, и к 10 октября было восстановлено положение, существовавшее до 13 сентября. Японская сторона в результате этой военной операции потеряла около 25-30 тысяч убитыми и ранеными.

В мае 1939 года японские войска вторглись на территорию Монгольской Народной Республики в районе реки Халхин-Гол. На основе договора об оказании помощи между СССР и МНР советские войска под командованием Г. К. Жукова в ходе армейской операции с массированным применением танков, артиллерии и авиации разгромили части японской Квантунской армии. 15 сентября 1939 года в Москве между СССР, Монголией и Японией было подписано соглашение о ликвидации конфликта у Халхин-Гола. Поражение японцев при Халхин-Голе явилось основной причиной смены целей стратегического военного планирования Японской империи во Второй мировой войне.

23 августа

23 августа 1939 года был подписан cоветско-германский договор о ненападении, вошедший в историю также под названием Пакт Молотова-Риббентропа. Договор имел «секретный дополнительный протокол» о разграничении «сфер влияния» в Восточной и Юго-Восточной Европе. Предусматривалось, что в случае войны Германии с Польшей немецкие войска могут продвинуться до так называемой «линии Керзона», остальная часть Польши, а также Финляндия, Эстония, Латвия и Бессарабия признавались «сферой влияния» СССР. Судьба Польши, говорилось в протоколе, будет решена «в порядке дружественного обоюдного согласия».

1 сентября Германия напала на Польшу. СССР должен был в соответствии с договоренностями также ввести свои войска в Польшу. Нарком иностранных дел СССР В. М. Молотов выступил с заявлением, что в условиях начавшейся польско-германской войны Советский Союз должен прийти на помощь братским народам Западной Украины и Белоруссии.

17 сентября 1939 польскую границу пересекли части Красной Армии. Все силы поляков были задействованы на фронте борьбы с немцами, и польская армия не могла оказать действенного сопротивления Советскому Союзу. Не выдержав двойного удара с запада и востока, независимое польское государство перестало существовать. Западная Украина и Западная Белоруссия были присоединены к Советскому Союзу, у которого появилась общая граница с третьим рейхом.

28 сентября

Несмотря на превосходство вермахта во всех отношениях, польская армия оказала упорное сопротивление агрессору. После кровопролитных, продолжавшихся шесть дней боев с 8 по 14 сентября1939 на реке Бзура польские войска отступили к предместьям Варшавы. Обойдя город с востока, немецкое командование предложило защитникам Варшавы сдаться. Поляки решительно отвергли это предложение. Но силы обороняющихся (среди которых было немало добровольцев) были на исходе. После двухнедельного штурма 28 сентября Варшава пала, а это означало и падение Польши. В результате военных действий осенью 1939 года польская армия потеряла 60 тысяч убитыми, 200 тысяч было ранено, 700 тысяч взято в плен. После вторжения 17 сентября Красной Армии в Польшу от нее были отторгнуты Западная Украина и Западная Белоруссия.

28 сентября

28 сентября 1939 года был подписан советско-германский договор «О дружбе и границе», который предусматривал прекращение антифашистской пропаганды в СССР и антикоммунистической пропаганды в Германии, налаживание дружеских отношений во всех областях общественной жизни, установление общей советско-германской границы примерно по «линии Керзона» (по рекам Западный Буг и Нарев). По существу договор закреплял ликвидацию польского государства.

30 ноября

Советско-финляндская война 1939-1940 годов, известная на Западе под названием «Зимняя война», а в СССР — как финская кампания, стала прямым следствием секретного протокола Пакта Молотова-Риббентропа (август 1939), по которому Финляндия входила в сферу влияния Советского Союза. Сталин, преследуя цель обеспечения безопасности Ленинграда, потребовал от Финляндии отодвинуть государственную границу на Карельском перешейке, а также передать в аренду полуостров Ханко для создания советской военной базы. В качестве компенсации Финляндии предлагалось отдать часть советской Карелии. Финское правительство сочло эти требования неприемлемыми, но в течение октября-ноября пыталось вести переговоры с советскими властями по урегулированию конфликта.

Непосредственным поводом к началу военных действий послужил инцидент с артобстрелом советской территории, в результате которого погибло несколько красноармейцев. Несмотря на уверения финнов о своей непричастности к инциденту, 30 ноября СССР начал военные действия против Финляндии на суше, море и в воздухе. С советской стороны в войне участвовало 45 дивизий, 1,5 тысячи танков, 3 тысячи самолетов, с финской — 16 дивизий, около 100 самолетов. Подавляющий численный перевес был на стороне Красной Армии. Сталин рассчитывал, что финская кампания станет «маленькой победоносной войной», но вскоре выяснилось, насколько он ошибался. Созданное по указке Сталина марионеточное «рабочее» правительство Финляндии во главе с О. В. Куусиненом, абсолютно не пользовалось поддержкой финского населения. Моральный дух финнов был чрезвычайно высок, поскольку был поставлен вопрос о независимости Финляндии. 14 декабря Лига наций исключила СССР из своих рядов, обвинив СССР в агрессии.

13 Декабря

Несмотря на подавляющее превосходство, в финской компании СССР не удалось быстро достичь поставленных целей. Финская армия под командованием К. Г. Маннергейма, оказала ожесточенное сопротивление. Красная Армия не смогла проявить своих лучших боевых качеств. Танки и артиллерия плохо взаимодействовали, авиация несла значительные потери, пехота, плохо экипированная, с большим трудом пробиралась сквозь заснеженную, лесистую местность. Тем не менее, частям Красной Армии под командованием командарма К. А. Мерецкова в районе Карельского перешейка удалось вплотную подойти к оборонительной линии Маннергейма. 6 декабря начались первые атаки на линию Маннергейма. Русским потребовалось немало времени, чтобы развернуть ударную группировку из девяти дивизий и танкового корпуса. Атаки советской пехоты были прекращены пулеметным и артиллерийским огнем. Через линию укреплений прорывались от 70 до 100 советских танков, но каждый раз финнам удавалось удерживать свои позиции. На направлении севернее Ладоги Маннергейм сумел выстроить устойчивую линию обороны к 10 декабря. В районе Петсамо красноармейцам пришлось прекратить наступление после тяжелых боев 18 декабря. 22 декабря выдохлись атаки на Карельском перешейке, а в самом конце декабря советское войска перешли к обороне.

12 марта

В январе 1940 финские войска успешно оборонялись на всех направлениях, однако силы были неравны. 1 февраля Красная Армия перешла в решающее наступление. В артподготовке участвовали 400 орудий, затем в атаку пошли танки и пехота, действия которых поддерживала авиация. 11-12 февраля оборона финнов была прорвана, а 15 февраля главнокомандующий финской армией Маннергейм приказал отступать. Почти две недели беспрерывных боев истощили финнов, сказывался недостаток артиллерийских боеприпасов. 27 февраля обороняющиеся оставили укрепленные позиции на линии Маннергейма. В начале марта состоялось наступление советских войск по льду Финского залива в направлении Выборга. К 9 марта советские войска глубоко вклинились в полосу укреплений, а к 13 марта прорвали финскую оборону в ключевом ее секторе. Финляндии пришлось пойти на заключение мирного договора с СССР.

С 6 марта финская делегация во главе с премьер-министром Р. Рюти находилась в Москве для подписания мирного договора. 12 марта правительство Финляндии направило своей делегации официальный мандат на подписание договора. В этот же день он был подписан, военные действия прекратились 13 марта в 12 часов дня.

В соответствии с мирным договором к СССР отходили: весь Карельский перешеек, западное и северное побережье Ладожского озера, территория восточнее Меркярви с Куолярви, часть полуострова Рыбачий; остров Ханко сдавался в аренду СССР сроком на 30 лет; через территорию Финляндии предполагалось построить железную дорогу Кандалакша-Кемиярви.

Победа в войне досталась Советскому Союзу дорого: его потери составили 48 тысяч убитыми и 158 тысяч ранеными (финские источники указывают другие цифры — 200 тысяч убитыми). Финская сторона потеряла 25 тысяч убитыми и 45 тысяч ранеными.

Все территориальные приобретения СССР оказались на фоне последующей войны с Германией призрачными, а в Финляндии после подписания унизительного мира резко усилились антисоветские настроения.

9 Апреля

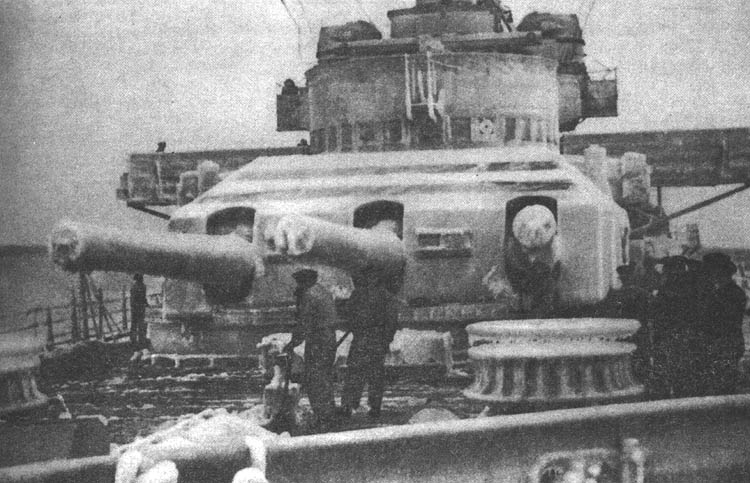

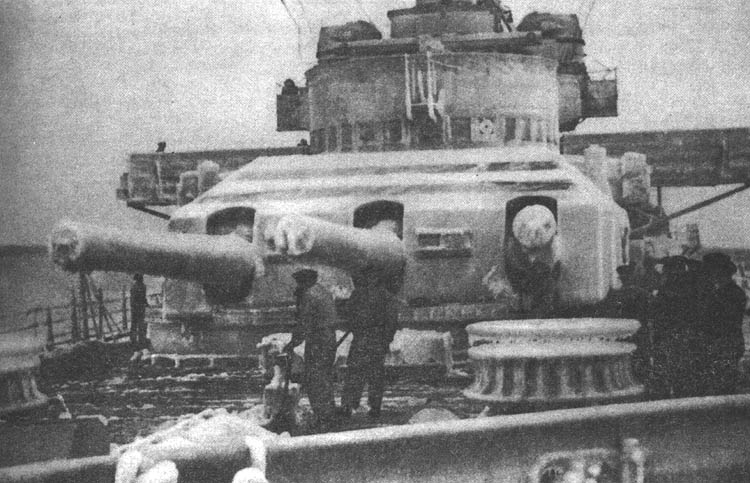

Операция по захвату Дании и Норвегии получила название «Везерское учение» (Везерюбунг). На рассвете 9 апреля 1940 немецкие войска, доставленные морскими транспортами и самолетами, высадились в Дании. Сухопутная операция была накануне отвергнута Гитлером, поскольку английский флот мог опередить вермахт и выйти в Балтийское море. В тот же день Дания пала, не оказав никакого сопротивления. Одновременно 9 апреля началось немецкое вторжение в Норвегию, где события развивались не столь триумфально для Гитлера, как в Дании. Несмотря на то что в этот же день были захвачены такие крупные норвежские центры, как Нарвик, Тронхейм, Берген, были предприняты серьезные попытки защитить столицу Норвегии Осло. Огнем береговой артиллерии был потоплен немецкий крейсер «Блюхер», пытавшийся высадить в Осло десант. Захватить столицу удалось только благодаря норвежским фашистам Квислинга. Норвежское правительство, парламент и король Хокон VII отклонили требование Германии о фактической перед ней капитуляции. 13 апреля король обратился к норвежскому народу с призывом оказать сопротивление агрессору. 14 апреля в Норвегию стали прибывать англо-французские войска, чтобы подготовить совместное с норвежскими частями наступление. 28 мая английские войска взяли Нарвик, но к 8 июня войска оттуда были эвакуированы. Союзным войскам так и не удалось соединиться с норвежцами, которым пришлось капитулировать 10 июня. И все-таки действиями союзных сил немецкому флоту был нанесен значительный урон — он потерял 3 крейсера, 10 эсминцев. 4 подводные лодки, 10 малых судов. В результате оккупации Дании и Норвегии вермахт овладел важнейшим стратегическим плацдармом в Северной Европе.

10 Мая

К маю 1940 года главные силы вермахта сосредоточились на Западном фронте — 136 дивизий, включая 10 танковых и 6 моторизованных, около 4 тысяч самолетов. На рассвете 10 мая началось генеральное наступление. По плану главный удар немцев должен был быть нанесен через Люксембург и Бельгию.

В мае началось вторжение Германии в Нидерланды и Бельгию. Правительства этих стран обратились за помощью к Англии и Франции. Союзные войска пересекли границу Бельгии, пытаясь воспрепятствовать триумфальному шествию Гитлера, но это оказалось запоздалой мерой. Немецкие войска, стремительно продвигаясь по Люксембургу, Голландии и Бельгии, опередили французские войска и английский экспедиционный корпус.

14 Мая

10 мая 1940 года в крупных нидерландских городах высадился немецкий авиадесант. 14 мая был совершен налет люфтваффе на Роттердам. Население охватила паника. В тот же день Нидерланды капитулировали.

28 Мая

16 мая 1940 немецкие войска прорвали оборонительные линии Дилла в Бельгии. 17 мая без боя была захвачена столица Бельгии Брюссель. К 20 мая части вермахта вышли к реке Шельда, а 28 мая бельгийская армия капитулировала. В конце мая в районе Дюнкерка крупная группировка англо-французских и бельгийских войск оказалась отрезанной от основных сил французской армии. В результате приказа Гитлера приостановить атаки Дюнкерка и союзникам войск удалось эвакуировать морским путем в Англию около 340 тысяч человек, но вся военная техника была брошена на побережье. Операция по эвакуации проводилась с 26 мая по 4 июня.

14 Июня

После успешного захвата Нидерландов, Бельгии и Люксембурга вермахт продолжал развертывать наступление во Франции, стремясь, как можно скорее, овладеть Парижем. 10 июня французское правительство эвакуировалось сначала в Тур, затем в Бордо. Последние оборонительные бои произошли на реке Эна. Укрепления по линии Мажино были преодолены, и немцы подошли к столице Франции с запада (форсируя Сену) и востока (подойдя к Марне). Город был обречен, 14 июня немецкие войска без боя вошли в Париж. Новый глава французского правительства маршал Петен обратился к Германии с просьбой о перемирии. По его условиям подписанного перемирия Франция оказалось разделенной на оккупированную зону и территорию, подвластную правительству Петена. Последнее переехало из Парижа в городок Виши.

28-30 июня

В соответствии с секретным протоколом Пакта Молотова-Риббентропа Бессарабия попадала в сферу интересов СССР. До 1918 года Бессарабия (территория между Днестром и Прутом) принадлежала Российской империи. Сталин хотел вернуть все территории, которые после 1917 года были отторгнуты от России. Румыния не посмела возражать. Части Красной Армии, вошедшие в Бессарабию в конце июня, не встретили никакого сопротивления.

Северная Буковина, хотя и не входила до 1917 в состав России, но была населена в основном украинцами. Поэтому она также была отобрана у Румынии и присоединена к Советской Украине.

1 июля-19 августа

Италия вступила в войну на стороне Германии 10 июня 1940. Наиболее подготовленным к ведению военных действий был итальянский флот, который располагал 154 крупными надводными кораблями и являлся серьезным противником для английских военно-морских сил в Средиземном море. 9 июля у берегов Калабрии состоялось первое столкновение итальянского и британского флотов. Несмотря на свое численное превосходство итальянцы не смогли добиться убедительной победы.

В июле итальянская армия, располагая в Эфиопии контингентом более чем 300 тысяч человек, заняла часть Кении и ряд важных опорных пунктов в Судане. 19 августа итальянцы осуществили вторжение в Британский Сомалиленд, захватив один из главных сомалийских портов Берберу. Но они не смогли развить свой успех и к осени перешли к обороне.

13 августа

В середине июля 1940 Гитлер решил осуществить десантную операцию против Англии под кодовым названием «Морской лев». Англия, обладая специальными средствами перехвата и расшифровки немецких радиограмм, была в курсе планов Германии в отношении Британии. Это давало возможность Англии предпринимать своевременные ответные действия.

Без завоевания воздушного пространства над Ла-Маншем и Британскими островами Германия не могла провести операцию по успешной высадке десанта. Воздушными налетами на Англию немецкое командование рассчитывало уничтожить сильный военный флот противника, вывести из строя его наземные военные и военно-промышленные объекты.

13 августа началась операция «Орел» с целью добиться воздушного превосходства над Англией, были осуществлены массированные налеты на торговые суда и порты в Ла-Манше. Люфтваффе бомбила английские военно-морские базы и аэропорты. Ежедневным бомбежкам стали подвергаться Лондон и другие крупные промышленные центры: Бирмингем. Шеффилд, Манчестер. Ливерпуль, Глазго. Английская авиация и зенитная артиллерия оказывали ожесточенное сопротивление. В период с 23 августа по 6 сентября люфтваффе потеряла 385 самолетов, а Англия — 466. 14 ноября город Ковентри был стерт с лица земли беспрерывными бомбежками. С февраля 1941 года бомбардировкам стали подвергаться английские порты Портсмут, Саутгемптон, Плимут. Но затем удары немецкой авиации ослабели. Последние воздушные атаки на Лондон были осуществлены в апреле-мае 1941 года. Вторжение на Британские острова не состоялось. В воздушной битве за Англию сложили головы более 42 тысяч британцев, около 50 тысяч было ранено.

13 сентября

В Северной Африке Италия стремилась овладеть Египтом и Суэцким каналом. Для осуществления этих планов армия под командованием маршала Грациани, находящаяся в Ливии, 13 сентября начала наступление на Египет. Итальянские войска сумели продвинуться на 90 км в глубь Египта и 16 сентября заняли город Сиди-эль-Баррани. Но дальнейшее их продвижение застопорилось из-за растянутости тылов, недостаточного снабжения и общей слабости итальянских сухопутных войск.

12 октября

В Румынии в 1940 году была установлена диктатура Й. Антонеску, который отменил конституцию 1938 года. Румыния была объявлена «национал-легионерским» государством, а Антонеску стал румынским фюрером (кондукэтором). Диктатор, стараясь укрепить свое положение, добивался присылки немецких войск в страну под предлогом обучения румынской армии. Глава абвера Канарис, побывавший осенью 1940 года в Румынии, убедился, что режим Антонеску не удержится без поддержки Германии.

12 октября по железной дороге и по Дунаю в Румынию начали прибывать германские «инструкторские войска». Вскоре вся страна была оккупирована. Стратегические пункты — нефтяной район Плоешти, Бухарест, черноморский порт Констанца — находились под полным контролем немцев. Число гитлеровцев в Румынии превысило 500 тысяч человек. 10 дивизий были дислоцированы вдоль границы с СССР.

28 октября

Италия стремилась к захватам не только в Африке, но и на Балканах. Муссолини решил поставить на колени Грецию. 28 октября 1940 итальянская армия атаковала греческие части на границе с Албанией. Одновременно итальянцы подвергли бомбардировкам греческие города, порты, железные дороги.

Однако греческие войска, несмотря на численное и техническое превосходство итальянской армии, оказали серьезное сопротивление агрессору. 8 ноября греки перешли в контрнаступление. Муссолини был разъярен действиями своих военных, немедленно сместил главнокомандующего войсками в Албании. Но это не дало ощутимого результата, победоносные греческие войска продолжали наступление и освободили значительную часть Албании.

9 декабря

Английская армия «Нил» 9 декабря 1940 перешла в контрнаступление в Египте. Итальянские войска в первый же день начали беспорядочно отступать. 10 декабря англичане отбили Сиди-эль-Баррани, а к концу декабря полностью освободили Египет. В начале января 1941 английские войска, вступив на территорию Ливии, вынудили капитулировать укрепленные города Бардию и Тобрук. Итальянская армия под командованием маршала Грациани оказалась разгромленной, 150 тысяч солдат были взяты в плен. 10 февраля было принято решение прекратить дальнейшее наступление в Северной Африке и большую часть войск перебросить в Грецию.

22 января

В начале января 1941 года английские войска, вступив на территорию Ливии, вынудили капитулировать 5 января гарнизон Бардии, а 22 января — гарнизон Тобрука. Итальянская армия под командованием маршала Грациани оказалась разгромленной, 150 тысяч человек ее личного состава попали в плен. 10 февраля было принято решение прекратить дальнейшее британское наступление в Северной Африке и большую часть войск перебросить в Грецию.

11 марта

В январе 1941 в Конгрессе США началось бурное обсуждение «Закона в интересах укрепления обороны Соединенных Штатов» (или «Закона о ленд-лизе»). Противники закона указывали, что его принятие приведет к вовлечению США в войну. С другой стороны, даже сторонники Рузвельта критиковали закон за его половинчатость. После двухмесячных дебатов закон был поддержан Конгрессом 260 голосами за, против 145 голосов. В Сенате голоса разделились следующим образом: 60 за, 31 против. 11 марта президент Рузвельт подписал этот закон, по которому сразу же было ассигновано 7 миллиардов долларов, львиная доля которых предназначалась Англии. В соответствии с законом помощь могла быть оказана любой стране, в обороне которой были заинтересованы США.

30 марта

В феврале 1941 Гитлер перебросил в Ливию бронетанковый корпус под командованием генерала Роммеля. На Сицилии находился немецкий авиационный корпус, который должен был поддержать сухопутные немецкие войска при наступлении в Северной Африке. В составе корпуса было 250 самолетов. 30-31 марта итало-немецкие войска под командованием Роммеля перешли в наступление. Через три дня Роммель занял Бенгази, а в середине апреля — Киренаику. Английские войска, которые еще так недавно праздновали взятие Тобрука, были окружены в этом городе немцами. В районе ливийско-египетской границы завязались упорные бои, но Гитлер не мог больше перебрасывать в Северную Африку свежие силы, поскольку основной удар готовился по СССР, а Италия была не в состоянии в одиночку противостоять английским войскам. Несмотря на относительные успехи Германии и Италии в Африке, главная их цель не была достигнута — они не смогли вытеснить англичан из Египта и овладеть Суэцким каналом.

6 апреля

6 апреля 1941 Германия напала на Югославию. Готовя это нападение, Гитлер использовал в подрывных целях хорватских националистов-усташей А. Павелича. На рассвете немецкая авиация подвергла массированным бомбардировкам Белград. Югославская армия, лишенная единого руководства, оказалась абсолютно неподготовленной к ведению современной войны. В первые дни наступления были захвачены Скопле, Ниш, Загреб.

Одновременно немецкие войска вторглись в Грецию с территории Болгарии. Британский экспедиционный корпус (около 50 тысяч человек), находившийся на территории Греции, не оказал активного сопротивления немцам. Но греческие патриоты вновь проявили чудеса героизма. На греко-болгарской границе немцы бросили в бой значительные силы (танки, пикирующие бомбардировщики, тяжелая артиллерия), и лишь ценой подавляющего преимущества смогли продвинуться вперед. Операция Германии на Балканах получила название «Марита».

6 апреля

В первые месяцы 1941 года англичане стали вытеснять итальянцев из Восточной Африки. 6 апреля английские войска при активной помощи партизан освободили столицу Эфиопии Аддис-Абебу. 5 мая император Эфиопии Хайле-Селассие, вынужденный бежать из страны после захвата ее итальянцами, вернулся в свою столицу.

13 апреля

13 апреля в Москве был подписан Пакт о нейтралитете между СССР и Японией. Японскую сторону представлял министр иностранных дел Мацуока, который в конце марта посетил Берлин, где велись переговоры о необходимости вступления Японии в войну. СССР пошел на подписание пакта о нейтралитете, стремясь обеспечить свою безопасность на Дальнем Востоке. Вскоре после подписания пакта японский генеральный штаб разработал военный план нападения Японии на Советский Союз под кодовым названием «Кан-Току-Эн» («Особые маневры Квантунской армии»), который, однако, так и не был осуществлен.

17 апреля

После того как немецкие войска вторглись на территорию Югославии, югославская армия, лишенная единого руководства, не сумела противостоять агрессии. 13 апреля 1941 немцы вошли в Белград. Король Петр II и его министры вылетели в Грецию, а оттуда в Египет. 17 апреля в Белграде был подписан акт о безоговорочной капитуляции югославской армии.

21 апреля

Несмотря на то, что греки оказали упорное сопротивление немцам на греко-болгарской границе, они так и не дождались действенной помощи от англичан. Основываясь на директиве главнокомандующего Папагоса, командование греческой армией отдало приказ прекратить сопротивление перед Германией. Это произошло 21 апреля, а 23 апреля было подписано перемирие с Германией и Италией. 27 апреля немцы вступили в Афины.

10 мая

10 мая Рудольф Гесс, заместитель Гитлера по партии, приземлился с парашютом в Великобритании близ поместья шотландского герцога Гамильтона. Это сенсационное сообщение мгновенно облетело не только Англию, но и весь мир. Как выяснилось позднее, управляя своим самолетом, Гесс в форме капитана немецких военно-воздушных сил вылетел из Аугсбурга и выбросился с парашютом над территорией Шотландии. По приземлении он назвал себя капитаном Хорном и только в военном госпитале Глазго, где он оказался из-за легкого ранения, было установлено, кто он есть на самом деле. Вскоре его перевезли в Тауэр, а затем в другое место заключения, где Гесс содержался до 6 октября 1945.

После первых же допросов выяснилось, что Гесс прибыл в Англию с «миротворческой» миссией заключить мир, одновременно стало ясно, что его никто не уполномочивал на выполнении этой миссии. Через несколько дней после перелета Гесса в немецкой печати появилось сообщение, в котором говорилось, что Гесс, по-видимому, находился в состоянии галлюцинации, пытаясь добиться взаимопонимания между Великобританией и Германией, однако, эта его акция не повлияла на ход войны.

22 июня

22 июня Германия напала на СССР. В этот же день вечером состоялось выступление английского премьер-министра У. Черчилля по лондонскому радио, в котором он решительно поддержал Советскую Россию. Его речь вызвала сильный резонанс во всем мире. Основной пафос его яркого эмоционального выступления сводился к борьбе против общего врага — немецкого фашизма.

Непосредственную подготовку к нападению на СССР Германия начала в 1940 по плану «Барбаросса». Вместе с европейскими союзниками Германия сосредоточила для нападения на СССР 191,5 дивизий (5,5 млн. человек), около 4,3 тыс. танков и штурмовых орудий, 47,2 тыс. орудий и минометов, около 5 тыс. боевых самолетов, 192 корабля. Германия планировала против СССР «молниеносную войну» («блицкриг»).

К июню 1941 Красная Армия имела 187 дивизий (3 млн. человек), более 38 тыс. орудий и минометов, 13,1 тыс. танков, 8,7 тыс. боевых самолетов; в Северном, Балтийском и Черноморском флотах насчитывалось 182 корабля и 1,4 тыс. боевых самолетов. Советские войска не были полностью укомплектованы личным составом, танками, самолетами, зенитными средствами, автомобилями, инженерной техникой; войска и командный состав имели низкий уровень подготовки.

На рассвете 22 июня 1941 фашистская Германия напала на СССР. Создав на направлении ударов подавляющее превосходство, агрессор прорвал оборону советских войск, захватил стратегическую инициативу и господство в воздухе. Приграничные сражения и начальный период войны (до середины июля) в целом привели к поражению Красной Армии. Она потеряла убитыми и ранеными 850 тыс. человек, 9,5 тыс. орудий, свыше 6 тыс. танков, около 3,5 тыс. самолетов; в плен попало около 1 млн. человек. Была оккупирована значительная часть страны, немцы продвинулись вглубь до 300-600 км, потеряв при этом 100 тыс. человек убитыми, почти 40% танков и 950 самолетов.

23 июня

В Вашингтоне 23 июня 1941 было распространено правительственное заявление, в котором сообщалось, что для Соединенных Штатов, не приемлющих как коммунистическую, так и нацистскую диктатуру, сегодня главной опасностью являются гитлеровские армии. Кроме того, в нем прямо указывалось, что помощь России по ленд-лизу соответствует закону. На следующий день 24 июня президент Рузвельт провел пресс-конференцию, на которой сообщил, что США окажут помощь СССР, однако приоритет в ее получении останется за Англией.

22 июня - 30 июля

С 22 июня до конца июля подразделения Красной Армии (всего около 3,5 тысяч человек) обороняли Брестскую крепость. В результате внезапного нападения гарнизон Брестской крепости войны оказался отрезанным от основных частей Красной армии. Бои шли на всей территории крепости, гарнизон в течение месяца отбивал атаки немцев, но силы были неравны. 29-30 июня противник захватил большинство крепостных укреплений. Небольшие группы советских воинов без воды, продовольствия, медикаментов продолжали упорное сопротивление. Большинство защитников Брестской крепости погибло, часть пробилась к партизанам, часть раненых попала в плен.

10 июля - 10 сентября

В июле перед группой армий «Центр» (командующий генерал-фельдмаршал Т. фон Бок) была поставлена задача окружить советские войска Западного фронта, оборонявшие рубеж Западной Двины и Днепра, и овладеть городами: Оршей, Смоленском, Витебском, чтобы выдвинуться как можно ближе к Москве.

10 июля началась Смоленская операция. За первые ее десять дней частям вермахта удалось прорвать оборону Западного фронта в центре и на его правом фланге, захватить Оршу, Смоленск, Ельню, Кричев. Советские войска, находившиеся на правом крыле, были окружены, на левом же фланге они действовали более успешно: они освободили города Рогачев, Жлобин и на время сковали действия противника.

С 21 июля по 7 августа части Резервного фронта контратаковали противника. Завязались ожесточенные бои по всей линии обороны, критическая ситуация сложилась в районе Смоленска и Ельни. 16 августа войска под командованием генерала армии Г. К. Жукова нанесли немцам под Ельней первое ощутимое поражение. Немецкие войска понесли серьезные потери (танковые и моторизованные соединения группы армии «Центр» потеряли около 50% своего состава).

22 августа началось новое наступление группы армий «Центр». Советские войска пытались в течение двух недель противостоять этой мощной атаке, но тщетно. 10 сентября по приказу Ставки части Красной Армии перешли к обороне.

24 - 27 июля

В конце июля 1941 японские войска начали операцию по оккупации южной части Индокитая. Для США это была явная угроза безопасности американским владениям в Индокитае, прежде всего Филиппинам. Американцы потребовали, чтобы Япония вывела из Индокитая свои войска. Правительства США и Великобритании объявили о замораживании находящихся в их странах японских капиталов. Кроме того, 26 июля президент Рузвельт наложил запрет на торговлю с Японией рядом стратегических товаров. Эта мера лишила японскую экономику 75% импортных товаров. Однако эти шаги не остановили Японию, ее агрессивные военные круги стали настаивать на вступлении Японии в войну против США.

14 августа

14 августа 1941 на борту английского линкора «Принц Уэльский» (вблизи острова Ньюфаундленд) президентом США Ф. Рузвельтом и премьер-министром Великобритании У. Черчиллем была подписана «Атлантическая хартия», которая, не являясь официальным документом, была по своей сути совместной декларацией. Хартия содержала ряд общих положений о целях войны против фашистской Германии, об отказе от территориального передела мира после войны, о восстановлении суверенных прав оккупированных народов и др. Она также сыграла свою положительную роль в образовании антигитлеровской коалиции. 24 сентября Советский Союз присоединился к «Атлантической хартии».

24 -27 июля

В конце июля 1941 японские войска начали операцию по оккупации южной части Индокитая. Для США это была явная угроза безопасности американским владениям в Индокитае, прежде всего Филиппинам. Американцы потребовали, чтобы Япония вывела из Индокитая свои войска. Правительства США и Великобритании объявили о замораживании находящихся в их странах японских капиталов. Кроме того, 26 июля президент Рузвельт наложил запрет на торговлю с Японией рядом стратегических товаров. Эта мера лишила японскую экономику 75% импортных товаров. Однако эти шаги не остановили Японию, ее агрессивные военные круги стали настаивать на вступлении Японии в войну против США.

8 сентября

Наступление группы армий «Север» (командующий В. Фон Лееб) на Ленинград началось 10 июля 1941. Ценой больших потерь немецким войскам удалось выйти на рубеж рек Нарва, Луга и Мшага. 8 августа немцы перешли в наступление в районе Красногвардейска, 22 августа — Ораниенбаума. 19 августа был захвачен Новгород, 20 августа — Чудово. На Карельском перешейке на протяжении всего августа шли оборонительные бои, в результате которых советские войска отошли вглубь своей территории на 30-40 км.

8 сентября, захватив станцию Мга и Петрокрепость, немцы отрезали обороняющихся с суши. Началась блокада Ленинграда, связь с которым могла осуществляться теперь только по воздуху и Ладожскому озеру.

Немецкие войска рвались в Ленинград, и казалось, вот-вот овладеют городом. Но благодаря умелым действиям , в первую очередь, командующего Ленинградским фронтом (с 12 сентября) Г. К. Жукова в районе Пулково немцы были остановлены и были вынуждены перейти к обороне. На других участках фронта положение также стабилизировалось.

30 сентября - 5 декабря

По плану наступления на Москву, носившего название «Тайфун», группа армий «Центр» (командующий генерал-фельдмаршал Т. фон Бок) должна была ударами трех мощных группировок расчленить советские войска Западного, Резервного и Брянского фронтов и выйти к границам Москвы. Немецкие войска превосходили защитников Москвы в живой силе в 1,4 раза, артиллерии — в 1,8, танках — в 1,7, самолетах — в 2 раза.

30 сентября 1941 танковая группа под командованием генерал-полковника Х. Гудериана нанесла сильнейший удар по левому флангу Брянского фронта, продвинувшись на 100 км вглубь. 2 октября главные силы группы армий «Центр» перешли в наступление против Западного и Резервного фронтов и прорвали оборону защитников Москвы. 4 октября был захвачен Спас-Деменск, 5 октября — Юхнов. Значительная часть советских войск оказалась окруженной в районе Вязьмы. 10 октября Западный и Резервный фронты были объединены в Западный фронт под командованием Г. К. Жукова.

С середины октября и до начала ноября шли ожесточенные бои на Можайском рубеже, немцы, захватив Можайск, Калугу, Тарусу, Алексин, Малоярославец, были остановлены по линии рек Лама, Руза, Нара. На северном направлении также шли упорные бои. 14 октября был взят Калинин (ныне Тверь), но попытки развить дальнейшее были сорваны. Наступило кратковременное затишье.

Наступление немецких войск возобновилось 15-18 ноября. 23 ноября был захвачен Клин, 28 ноября — Рогачев и Яхрома. Опасность прорыва с севера многократно возросла. Немцы находились на расстоянии 20 км от Москвы. 3-5 декабря советские войска нанесли сильные контрудары на севере столицы. На юго-западном направлении положение оставалось тоже крайне тяжелым. Немцы форсировали реку Нару севернее и южнее Наро-Фоминска, но дальше не продвинулись. Танковые войска, получив отпор под Каширой, были брошены в обход Тулы для удара с тыла, но также добиться успеха не смогли.

К концу октября — началу ноября немецкие войска были остановлены по линии Калинин — Яхрома — Крюково — Звенигород — Наро-Фоминск — Тула (которая так и не была взята немцами) — Михайлов — Епифань — Елец. Немцы были измотаны и обескровлены (только с 16 ноября по 5 декабря они потеряли 155 тысяч убитыми, 800 танков, 300 орудий и минометов), дальнейшее их наступление на Москву было невозможно.

30 октября

30 октября 1941 войска под командованием генерал-полковника Э. Манштейна, прорвавшиеся в Крым в октябре 1941, начали наступление на Севастополь, чтобы с ходу овладеть главным военно-морским портом на Черном море. Но эта попытка была сорвана героическим сопротивлением советских войск.

Обороной Севастополя руководили командующий Черноморским флотом, вице-адмирал Ф. С. Октябрьский и его заместитель по сухопутной обороне генерал-майор И. Е. Петров.

11 ноября немецкие войска, возобновив наступление, нанесли несколько мощных ударов в направлении Балаклавы. Понеся большие потери, Манштейн решил перейти к осаде Севастополя. 17 ноября была предпринята очередная попытка овладеть городом. Но начавшаяся в декабре Керченско-Феодосийская операция вынудила немецкое командование перебросить значительные силы из района Севастополя, в результате чего севастопольской группировке удалось отбросить немецкие войска на нескольких участках обороны.

В январе-марте 1942 советские войска провели ряд успешных контрударов. Однако в конце мая в связи с тем, что Керченский полуостров был оставлен частями Красной Армии, положение Севастополя резко ухудшилось. Немецкое командование сосредоточило под Севастополем свыше 200 тыс человек, 450 танков, свыше 2 тыс орудий и минометов. Защитники Севастополя располагали 600 орудиями и минометами, 38 танками и 53 самолетами. Главные удары по городу наносились с севера и северо-востока. 18 июня немцам удалось выйти к Северной бухте, Инкерману и Сапун-горе. Обороняющиеся крайне нуждались в боеприпасах и продовольствии, которые стали доставляться только с помощью подводных лодок. 29 июня передовые части армия Манштейна ворвались в город. 30 июня завязались упорные бои на Малаховом кургане. К 1 июля немцам удалось заблокировать все побережье. Только небольшая часть обороняющихся смогла эвакуироваться на катерах и небольших судах. Оставшиеся защитники Севастополя героически сражались до 4 июля. На отдельных участках сопротивление продолжалось до 9 июля. 250-дневная оборона Севастополя завершилась. Немецкие войска потеряли в боях за город около 300 тыс убитыми и ранеными.

7 ноября

В октябре 1941 в Конгрессе США не прошла поправка к закону о ленд-лизе, запрещавшая предоставлять его СССР. 7 ноября президент Рузвельт решительно выступил в поддержку оказания помощи Советскому Союзу. До конца 1941 США осуществили поставки в Советский Союз по ленд-лизу на 545 тыс долларов., всего же такие поставки с 1941 по 1945 СССР составили 9,8 млн долларов.

22 ноября

8 сентября 1941 замкнулось кольцо вокруг Ленинграда., город оказался отрезанным от Большой Земли, началась 900-дневная блокада. Связь с Ленинградом поддерживалась только воздушным путем и по Ладожскому озеру. С наступлением зимы 22 ноября была проложена ледовая трасса, которую назвали «Дорогой жизни». Исключительно важное значение эта дорога имела в первую блокадную зиму, по ней в Ленинград было доставлено 360 тыс т грузов, одновременно из города было эвакуировано свыше 500 тыс человек.

27 ноября

После взятия англичанами в апреле 1941 столицы Эфиопии Аддис-Абебы встала задача освободить всю территорию Эфиопии от итальянских войск. В этой операции кроме британских войск участвовали и африканские части, прибывавшие в Эфиопию в течение всего лета. Когда в руках итальянцев оставался только Гондар, начался период дождей и операцию пришлось отложить. Кольцо вокруг итальянских частей начало смыкаться в сентябре, а 27 ноября наступила развязка, было взято в плен более 11 тыс человек. Так, по словам Черчилля, рухнула мечта Муссолини о создании Африканской империи путем захватов и колонизации в духе Рима.

5 декабря

5 декабря началось контрнаступление советских войск под Москвой. 8 декабря Гитлер подписал директиву о переходе к обороне на всем советско-германском фронте. Было очевидно, что немецкие войска на московском направлении выдохлись. 9 декабря был освобожден Рогачев, 11 декабря — Истра, 12 декабря — Солнечногорск, 15 декабря — Клин, 16 декабря —Калинин (ныне Тверь), 20 декабря — Волоколамск. В начале января в результате возобновленного наступления, было освобождено свыше 11 тыс населенных пунктов, ликвидирована опасность окружения Тулы. Немецкие войска были отброшены на 150-250 км от Москвы. Несмотря на то что недостаток сил и средств не позволил полностью разгромить группу армий «Центр», общее наступление Красной Армии на западном направлении было успешным. В финальной стадии наступления были выведены из строя 16 немецких дивизий и 1 бригада. Только с 1 января по 30 марта потери немцев в живой силе составили 330 тыс человек.

Главное значение битвы под Москвой состояло в том. что были сорваны планы Германии «молниеносной войны», миф о непобедимости вермахта был развеян.

7 декабря

Идея внезапного воздушного налета на главную военно-морскую базу США в Тихом океане принадлежала командующему объединенной японской эскадрой адмиралу Ямамото. Утром 26 ноября 1941 оперативное соединение флота в составе 6 авианосцев, 3 крейсеров, 9 эсминцев, 3 подводных лодок и 8 танкеров направилось к Гавайам. Движение эскадры было засекречено. 7 декабря в 6 час утра в воздух с авианосцев поднялось 183 самолета, через час — еще 170 самолетов. Перл-Харбор был абсолютно не готов к такому повороту событий. Только в 7 утра случайно на передвижной радиолокационной станции была обнаружена цель — большая группа самолетов, летевшая прямо на Перл-Харбор. Но никаких мер со стороны США к отражению атаки принято не было.

Около 8 часов группа японских бомбардировщиков и торпедоносцев обрушила внезапный удар по американским судам, стоявшим в порту Перл-Харбор, а также по наземным объектам. В 9 часов атака повторилась. В итоге было потоплено 5 линкоров, повреждено 3, выведены из строя 3 крейсера и 3 эсминца. Свыше 300 самолетов, базирующихся в Перл Харборе, было уничтожено и выведено из строя. Среди американце погибло около 2,4 тыс человек. Японцы потеряли 29 самолетов и несколько подводных лодок. 8 декабря было объявлено о вступлении США в войну против Японии.

7 декабря

7 декабря1941 японские войска, не встретив сопротивления, осуществили вторжение в Таиланд. Таиландское правительство предоставило карт-бланш японцам для удара по Северной Малайзии и Бирме.

В течение нескольких дней была захвачена Малайзия, у берегов которой 10 декабря самолеты японской морской авиации потопили крупные английские корабли «Принц Уэльский» и «Рипалс». Победоносное наступление продолжилось, в течение первых месяцев войны Японии удалось захватить обширные территории в районе бассейне Тихого океана и Юго-Восточной Азии.

11 декабря

8 декабря 1941 сразу же после нападения на Перл-Харбор Япония обратилась с просьбой к Германии о ее немедленном вступлении в войну против США. 11 декабря на заседании рейхстага в Берлине было объявлено, что Германия находится в состоянии войны против США. В своей пафосной речи Гитлер подчеркнул свою всемирно-историческую миссию в этой борьбе. Муссолини также объявил войну Соединенным Штатам.

16 - 17 декабря

В начале декабря 1941 в Москву прибыл министр иностранных дел Великобритании Энтони Иден для подписания совместной декларации. Отсутствие конкретной военной помощи маскировалось дипломатическими фразами о политической поддержке СССР в борьбе против агрессора. 16 декабря состоялась первая беседа Идена со Сталиным, во время которой Сталин предложил обсудить вопрос о послевоенных границах, а также о создании союза демократических стран после окончания войны. Во время второй встречи 17 декабря Сталин настаивал на том, чтобы границы Советского Союза после войны были признаны по состоянию на 22 июня 1941. Иден был не готов обсуждать эту проблему, но при этом отметил, что Великобритания и США отнюдь не собираются доминировать в вопросе послевоенных границ. Переговоры не имели конкретного результата, но были весьма полезны при выстраивании дальнейшей совместной политики.

декабрь

Наступление Японии в бассейне Тихого океана и в Юго-Восточной Азии было стремительным. Успех был достигнут очень малыми силами (основные части оставались в Китае). Японцы одерживали одну победу за другой благодаря темпу и ловкости. В начале декабря была захвачена Малайзия. 16 декабря японцы, вторгшись на острова Индонезии, оккупировали Борнео. 27 декабря капитулировал Гонконг, где японцами было взято в плен 12 тыс человек. Японские потери составили менее 3 тыс человек. В конце декабря японцы вступили в Бирму. Английское командование сначала решило защищать столицу Бирмы Рангун, но потом пришло к мнению, что единственная оставшаяся возможность — отступление. На очередь дня встал захват Японией Сингапура, Филиппин, остальных островов Индонезии.

1 января

1 января 1942 представители 26 стран подписали в Вашингтоне декларацию о совместной борьбе против агрессоров, о подчинении этой цели всех своих ресурсов. Образовалась антигитлеровская коалиция во главе с США, Великобританией и СССР. Члены коалиции обязались не заключать сепаратного мира, а также осуществлять сотрудничество до победы в войне.

2 января

Операция по захвату Японией американской колонии Филиппин началась 8 декабря 1941. 10 декабря японские войска высадились на остров Лусон, практически не встретив сопротивления. 2 января 1942 был взят главный город Филиппин Манила. Следующей целью Японии стала оккупация целиком острова Лусон.

15 февраля

В конце января 1942 японцы вплотную подошли к Сингапуру. Черчилль не допускал и мысли о его возможном падении. В Сингапуре находилось до 100 тыс английских войск. Кроме того, из Англии были посланы свежие силы, которые при высадке с транспортных судов сразу же попадали в плен. Решающую роль сыграли быстрота и натиск японцев, десант которых насчитывал не более 30 тыс человек. 8 февраля был начат штурм Сингапура, через неделю, 15 февраля, он был захвачен, при этом в плену оказалось около 80 тыс англичан. В английской истории взятие Сингапура — одно из наиболее позорных поражений Британии.

27 февраля - 1 марта

В середине февраля 1942 началась операция японских войск по захвату острова Ява с целью завершить захват всей Нидерландской Индии (Индонезии).

27-28 февраля в сражении в Яванском море японские военно-морские силы (4 крейсера и 14 эсминцев), разгромив союзную эскадру (5 крейсеров и 10 эсминцев), высадились 1 марта на острове Ява.

9 марта

После высадки 1 марта 1942 японских войск на остров Яву (Нидерландская Индия) ими были захвачены 5 марта Батавия, 8 марта — Сурабая. Нидерландские войска капитулировали 9 марта, а 15 марта все острова Нидерландской Индии (Индонезии) были в руках Японии.

4 - 8 мая

4 мая 1942 японская эскадра была направлена для захвата Порт-Морсби (Новая Гвинея) с целью прорвать коммуникации между США и Австралией. 7-8 мая произошли ожесточенные столкновения японского флота с американским. Обе стороны понесли тяжелые потери. Япония потеряла 1 авианосец,1 эскадренный миноносец, 4 десантных баржи, 80 самолетов, США — 1 авианосец, 1 эскадренный миноносец, 1 танкер. Потери в живой силе составили у японцев 900 человек, у американцев — 543. И Япония, и Соединенные Штаты действовали только силами морской авиации, корабли не произвели ни одного выстрела. В результате операции угроза американским коммуникациям была устранена.

5 мая

После взятия 9 апреля 1942 острова Лусон (Филиппины) японские войска высадились 5 мая на остров Коррехидор, где находилась американская военная крепость, гарнизон которой составлял 15 тысяч человек. Японский десант насчитывал всего 2 тысяч человек. Тем не менее 7 мая гарнизон крепости капитулировал. В этой операции американо-филиппинские войска потери составили 140 тысяч человек, японцев — 12 тысяч.

27 мая

В мае 1942 по заданию временного чехословацкого правительства из Лондона в Прагу была направлена разведывательно-диверсионная группа парашютистов. Диверсанты имели задание — убить имперского протектора Богемии и Моравии Рейнхарда Гейдриха, одного из главных военных нацистских преступников. 27 мая он был смертельно ранен двумя чехами-парашютистами в окрестностях Праги. Через девять дней Гейдрих скончался в госпитале. Парашютисты укрылись в пражском храме святых Кирилла и Мефодия, где они погибли, отстреливаясь до последнего патрона.

В ответ на убийство Гейдриха в Чехословакии было введено осадное положение, производились массовые аресты (свыше 10 тысяч), были уничтожены деревни Лидице и Лежаки вместе с населением, 2 тысяч человек казнено.

17 июля

В июле 1942 Гитлер, который рвался на Кавказ и в плодородные районы Дона и Нижней Волги, продолжал наращивать военные усилия на Восточном фронте. Для наступления на Сталинград была выделена специальная армия под командованием генерал-полковника Ф. фон Паулюса, в которую входило 13 дивизий (около 270 тыс человек, 3 тыс орудий и минометов и около 500 танков). С воздуха Паулюса поддерживало 1200 самолетов.

12 июля советским командованием был создан Сталинградский фронт, который должен был, обороняясь в полосе шириной 520 км, остановить наступление противника. На Сталинградском фронте было сосредоточено 12 дивизий (160 тыс человек, 2 тыс орудий и минометов, около 400 танков и 454 самолета).

На дальних и ближних подступах к Сталинграду с помощью жителей города было вырыты многокилометровые линии окопов и противотанковых рвов, которые в ходе военных действий сыграли важную роль в обороне города.

17 июля началась операция. В конце июля—начале августа немецкие войска вышли к берегу Дона севернее Калача и Котельниково, что создавало непосредственную угрозу прорыва к Сталинграду с юго-запада. К 17 августа с помощью контрударов Красной Армии немцы были остановлены на внешнем оборонительном рубеже. 19 августа немецкое наступление возобновилось, и 23 августа немцам удалось прорваться к Волге севернее Сталинграда. Все это время город постоянно подвергался бомбардировкам. Чтобы облегчить положение обороняющихся сталинградцев, советское командование нанесло своими резервами фланговые удары с севера по наступающим немецким войскам.

Немецкое командование, стремясь в кратчайший срок овладеть Сталинградом, сосредоточило на подступах к городу до 80 дивизий. 12 сентября немцы вышли на окраины города, непосредственная оборона которого была поручена 62-й армии под командованием генерал-лейтенанта В. И. Чуйкова и 64-й армии генерал-майора М. С. Шумилова. 15 октября немцы прорвались в Сталинград в районе тракторного завода, где завязались ожесточенные уличные бои. 11 ноября немцам удалось пробиться к Волге южнее завода «Баррикады». Однако дальнейшее наступление оказалось невозможным. Немецкие войска были вынуждены с 18 ноября перейти к обороне. Потери немецких войск в период наступления составили: около 700 тысяч убитыми и ранеными, свыше 2 тысяч орудий и минометов, более тысячи танков, свыше 1,4 тысяч самолетов.

25 июля

Осуществляя свой главный стратегический замысел летней кампании 1942, Гитлер одновременно с наступлением на Сталинград развертывал операцию по овладению Кавказом, получившую название «Эдельвейс». 25 июля немецкие войска, имевшие превосходство в живой силе и вооружении, начали наступление в нижнем течении Дона на сальском, ставропольском и краснодарском направлениях. Им противостояли войска Северокавказского фронта под командованием маршала С. М. Буденного. 5 августа немцы овладели Ставрополем, 6 — Армавиром, 10 — Майкопом, а 12 — Краснодаром. Следующей целью было Закавказье. Немецким войскам удалось выйти к Тереку и захватить Малгобек. Во второй половине сентябре развернулись бои на грозненском направлении, но немцы не смогли пробиться ни к Орджоникидзе (ныне Владикавказ), ни к Грозному.

Вторым направлением, где осуществлялось немецкое наступление, было новороссийское. 21 августа немецкие войска вплотную приблизились к Новороссийску. В начале сентября была взята Анапа, а в ночь на 10 сентября — большая часть Новороссийска..

В Центральной части Кавказа гитлеровцам удалось выйти на южные склоны Главного Кавказского хребта. Отсюда они намеревались наступать на Сухуми и Батуми. В ходе ожесточенных боев немцы были отброшены на северные склоны.

К концу сентября на всех трех кавказских направлениях немецкое наступление было остановлено.

23 октября

К середине октября 1942 в Северной Африке находились 4 немецкие дивизии («Африканский корпус» под командованием генерал-фельдмаршала Э. Роммеля) и 8 итальянских, снабжение войск постоянно ухудшалось, поскольку основные ресурсы направлялись на Восточный фронт. К этому времени США и Великобритания, накопившие достаточные резервы, решили ударить по войскам Роммеля.

Английская армия под командованием генерала Б. Монтгомери имела в своем распоряжении полностью укомплектованных 11 дивизий и 4 отдельные бригады.

Операция началась 23 октября сражением в районе египетского населенного пункта Эль-Аламейн. В итоге упорных боев 4 ноября английские войска при поддержке американцев прорвали оборону и развернули наступление в западном направлении. 13 ноября войска Монтгомери взяли Тобрук и к концу месяца достигли границы Киренаики. Победа британской армии в ходе Северо-Африканской кампании 1940-1943 была первым значительным успехом британских войск.

8 ноября

8 ноября 1942 в Северной Африке успешно началась совместная англо-американская операция «Торч» («Факел»). Союзнические войска (6 американских и 1 английская дивизии) под командованием американского генерала Д. Эйзенхауэра высадились во французских портах Алжире, Оране, Касабланке, практически не встретив сопротивления со стороны правительства Виши. Стремительно продвинувшись по территории Алжира и Марокко, они пересекли алжиро-тунисскую границу и вышли на подступы к городам Бизерта и Тунис. В Тунисе фронт стабилизировался.

19 - 23 ноября

В ходе оборонительных боев летом и осенью 1942 под Сталинградом советским командованием была разработана наступательная операция под кодовым названием «Уран».

Контрнаступление началось 19 ноября 1942 ударами войск Юго-Западного и частично Донского фронтов. К исходу дня советским войскам удалось продвинуться на 25-35 км. 20 ноября началось наступление на Сталинградском фронте. Танковые и механизированные корпуса обоих фронтов двигались навстречу друг другу в направлении Калача. Одновременно осуществлялось окружение крупной румынской группировкой, а также общее окружение всех немецких войск, находящихся под Сталинградом.

23 ноября в районе Калача части Юго-Западного и Сталинградского фронтов соединились и завершили окружение группировки противника. В «котел» попали 22 дивизии, свыше 330 тыс человек. К 30 ноября советские войска сжали кольцо окружения, но уничтожить немецкую группировку им не удалось.

Для прорыва кольца под Сталинградом немецким командованием была создана группа армий «Дон» (до 30 дивизий) под командованием генерал-фельдмаршала Э. Манштейна, которому также подчинялась мощная армейская группа «Гот».

12 декабря Манштейн в районе Котельниково перешел в наступление и прорвал оборону советских войск. В конце декабря котельниковская группировка с огромными потерями вышла к реке Мышкова, от которой до окруженных войск Паулюса оставалось лишь 35-40 км. Но советские войска, успешно контратакуя, 29 декабря освободили Котельниково. Манштейн был отброшен.

В начале января 1943 на войска Донского фронта была возложена ликвидация значительно уменьшившейся немецкой группировки. В соответствии с планом по противнику был нанесен мощный удар с запада в направлении Сталинграда. Прорвав оборону противника, вечером 26 января на Мамаевом кургане соединились две советские группировки, в результате чего немецкие войска оказались рассечены. 31 января сдалась южная группа войск фон Паулюса, а 2 февраля капитулировала северная. Общие потери вермахта в ходе операции составили : свыше 800 тыс человек, около 2 тыс танков, свыше 10 тыс орудий и минометов, около 3 тыс самолетов.

Победа под Сталинградом имела колоссальное военно-политическое значение. Внеся коренной перелом в военные действия, она во многом предопределила дальнейший ход Второй мировой войны.

27 ноября

После высадки англо-американских войск в Северной Африке в ноябре 1942 главнокомандующий вооруженными силами Франции Ж. Дарлан приказал не оказывать сопротивления армии Д. Эйзенхауэра. 27 ноября по его же приказу французские моряки затопили большую часть своего флота в Тулоне, чтобы не допустить его захвата Германией.

14 - 26 января

14 января 1943, когда разгром немецких войск под Сталинградом был очевиден, в предместье африканского городка Касабланки открылась международная конференция США и Великобритании, на которой обсуждались текущие военные вопросы. Было принято решение о расширении совместных операций в бассейне Средиземного моря, а также об овладении островом Сицилией по завершении военных действий в Северной Африке. Черчилль считал, что операции в Средиземноморье должны иметь конечной целью вторжение в Юго-Восточную Европу. Рузвельт еще не имел определенной позиции в этом вопросе, заявил, что целью союзников является «безоговорочная капитуляция» стран оси. В Касабланке были также предприняты политические шаги по консолидации французского движения Сопротивления. Вызванный из Англии генерал де Голль не без участия США и Англии вступил в контакт с верховным комиссаром Франции в Северной Африке А. Жиро. Впоследствии Жиро был отстранен от должности, а де Голль стал главой всех сил сражающейся Франции.

18 января

12 января 1943 началась операция «Искра» советских войск по прорыву блокады Ленинграда. В ней участвовали войска Ленинградского (командующий генерал-полковник Л. А. Говоров) и Волховского фронтов (командующий генерал армии К. А. Мерецков). При поддержке авиации и Балтийского флота были нанесены встречные удары в направлении Синявина (южнее Ладожского озера). 18 января войска фронтов соединились и прорвали блокаду Ленинграда. В этот же день был освобожден Шлиссельбург. По пробитому вдоль берега Ладоги коридору была восстановлена сухопутная связь с городом, в течение 17 дней здесь были проложены автомобильная и железная дороги.

23 января

Разгромленные осенью 1942 германо-итальянские войска в Северной Африке продолжали отступать и в начале 1943 года. 23 января английские части под командованием Б. Л. Монтгомери вступили в столицу Ливию Триполи. Итальянцы потеряли территорию, которая еще до прихода фашистов была итальянской колонией.

8 -14 февраля

8 февраля 1943 войска Воронежского фронта освободили Курск, в котором во время оккупации были разрушены все промышленные предприятия, железнодорожный узел, водопровод. Однако уже 17 марта по восстановленной железной дорог через Курск началось движение поездов. Курск стал важнейшим узлом снабжения частей Красной армии в центральной части советско-германского фронта.

В результате Ростовской наступательной операции 1 января-18 февраля войсками Южного фронта при поддержке Северо-Кавказского фронта 14 февраля был освобожден город Ростов-на-Дону. В итоге операции советским войска удалось продвинуться на глубину 300-450 км, освободив при этом большую часть Ростовской области.

В это же время развертывалась наступательная Ворошиловградская операция (29 января-18 февраля). Немецкое командование, чтобы не допустить советские войска в Донбасс, со всей тщательностью готовилось к обороне на этом рубеже. Немецкие войска превосходили противника по пехоте в 1,3, по артиллерии — в 1,2, по танкам — в 2 раза. Однако успешное продвижение армий правого крыла Воронежского фронта позволило 14 февраля освободить Ворошиловград (ныне Луганск). К 18 февраля советские части вышли на подступы к Днепропетровску и Синельниково.

21 марта

Узнав о том, что союзное командование США и Англии готовит завершающую операцию в Северной Африке, армия Роммеля в начале февраля, начала упреждающее наступление в южном Тунисе. Быстро справившись с замешательством, английские войска под командованием генерала Х. Р. Александера сумели к 25 февраля восстановить положение. 6 марта Роммель предпринял вторую попытку наступления, которая и на этот раз был отбита. Убедившись в полной безнадежности положения своих войск, Роммель стал настаивать на их срочной эвакуации. Но Гитлер и Муссолини не желали отказываться от Туниса. В результате Роммель был заменен генерал-фельдмаршалом А. Кессельрингом.

21 марта войска союзников перешли в наступление и парализовали действия противника в Тунисском проливе. 6 мая начался завершающий этап операции, в которой приняли участие и французские части.

19 апреля

После оккупации Польши в октябре 1940 в Варшаве было создано гетто для польских евреев, согнанных сюда со всей Польши. Выход за пределы гетто был категорически запрещен. Для обитателей гетто были созданы, казалось, невыносимые условия, но жизнь в гетто тем не менее продолжалась. В июле 1942 в Берлине было принято решение о ликвидации еврейского населения и конфискации у них имущества. Ежедневно в лагеря уничтожения отправляли по 5-6 тыс. человек. В течение октября-ноября 1942 был создан орган сопротивления оставшихся людей в гетто. Весной 1943 начался процесс ликвидации самого гетто. 19 апреля вспыхнуло восстание, повстанцы защищались самоотверженно, на территории гетто были заложены мины, построены баррикады. Возникли пожары. Нацисты выжигали квартал за кварталом. Сопротивление продолжалось до 13 мая. 16 мая все было кончено. В результате в самом гетто погибло около 13 тыс. человек, свыше 56 тыс. было схвачено и отправлено в концлагерь.

11 - 19 мая

В середине мая в Вашингтоне состоялась очередная встреча Черчилля и Рузвельта, на которой обсуждалась проблема открытия Второго фронта. В результате переговоров лидеры двух держав договорились, что вторжение во Францию состоится в мае 1944. Таким образом, в 1943, несмотря на обещания, об открытии второго фронта речи не шло. Кроме того, Черчилль и Рузвельт обсудили вопрос о вторжении союзников на остров Сицилию.

12 - 13 мая

6 мая начался завершающий этап операции союзников в Тунисе. Нанеся мощные удары с воздуха и разрушив с помощью артиллерии оборонительные позиции противника, англо-американские войска под командованием генерала Х. Р. Александера, парализовали действия армии немецкого генерал-фельдмаршала А. Кессельринга. 7-8 мая были взяты города — Тунис и Бизерта. 12 мая фашистские войска прекратили сопротивление.

Разгромив немецкую группировку в Тунисе, союзники полностью освободили всю Северную и Северо-Западную Африку.

5 июля

Ранним утром 5 июля немецкие войска из групп армий «Центр» и «Юг» под командованием фельдмаршалов Х. Г. Клюге и Э. Манштейна перешли в наступление в районе Курского выступа. Завязались ожесточенные бои. В ходе оборонительных боев войска Центрального (командующий генерал армии К. К. Рокоссовский) и Воронежского (командующий генерал армии Н. Ф. Ватутин) фронтов, остановив наступление противника, обескровили его ударные группировки.

12 июля началось контрнаступление, которое вылилось в самое большое встречное танковое сражение Второй мировой войны, происшедшее близ деревни Прохоровки. В сражении участвовало 1200 танков и самоходных артиллерийских установок. К исходу дня поражение немцев было очевидным, они потеряли более 3,5 тысяч убитыми, 400 танков, 300 автомашин. 16 июля немцы окончательно прекратили сопротивление и отвели свои войска к Белгороду.

Центральный фронт перешел в наступление 15 июля и, преодолевая упорное сопротивление противника, к 30 июля его войска сумели продвинуться на глубину 40 км.

Войска Брянского фронта 5 августа освободили Орел, а войска Воронежского и Степного фронтов, прорвав оборону противника, в этот же день вступили в Белгород. Вечером 5 августа в Москве в ознаменование освобождения Орла и Белгорода был впервые за время войны произведен артиллерийский салют.

11 августа части Воронежского и Степного фронтов, выйдя на харьковское направление, создали возможность охвата немецкой группировки. Немцы, чтобы не допустить окружения, ввели свежие резервы, которые уже не смогли изменить хода сражения. 23 августа был освобожден Харьков.

В ходе Курской битвы было разгромлено 30 немецких дивизий, потери немцев составили более 500 тысяч солдат и офицеров, около 1,5 тысяч танков, 3 тысячи орудий, свыше 3,7 тысячи самолетов.

10 июля

После капитуляции итало-немецких войск в Тунисе возникла реальная угроза вторжения союзников в Италию. В ночь на 10 июля 1943 они приступили к высадке десанта на остров Сицилия. В операции участвовало: 160 тысяч человек, более 600 танков, 1,8 тысячи артиллерийских орудий, свыше 4 тысяч самолетов. На острове итало-немецкое командование располагало достаточными силами для оказания сопротивления, но итальянские солдаты массами сдавались союзникам.

Муссолини сразу же обратился к Гитлеру с просьбой о помощи, но фюрер не мог ослабить Восточный фронт. В самой Италии политический кризис развивался с нарастающей быстротой, стало очевидно, что смещение дуче неизбежно.

24 - 25 июля

24 июля вопреки воле Муссолини в Риме состоялось чрезвычайное заседание Большого фашистского совета, на котором Муссолини был объявлен главным виновником военных поражений итальянской армии. На следующий день 25 июля король Виктор-Эммануил III сместил Муссолини с поста премьер-министра. При выходе из королевской виллы дуче был арестован. В тот же день по радио было сообщено о падении фашистского режима.

12 сентября

После своего падения Муссолини содержался под арестом в одном из отелей Абруцци в горах Гран-Сассо. В сентябре 1943 Гитлер поручил одному из преданных себе офицеров Отто Скорцени освободить дуче. Эта рискованная операция была блестяще осуществлена 12 сентября 1943. С группой десантников Скорцени высадился в непосредственной близости от отеля, без единого выстрела освободил Муссолини и доставил его в ставку Гитлера.

6 ноября

Киевская операция осуществлялась с северного и южного плацдармов с 3 по 13 ноября. Наступление с южного плацдарма началось 1 ноября, а утром 5 ноября после мощной артподготовки в наступление на северном плацдарме перешли войска Первого Украинского фронта (командующий генерал-армии Н. Ф. Ватутин). Они сумели прорвать оборону немецкой группы армий «Центр» под командованием генерал-фельдмаршала Э. Манштейна. Опасаясь окружения, немецкое командование начало отвод своих войск. К утру 6 ноября столица Украины Киев была освобождена. В результате на правом берегу был создан стратегический плацдарм глубиной до 150 км.

28 ноября

28 ноября — 1 декабря в Тегеране состоялась конференция руководителей трех союзных держав во Второй мировой войне: президента США Ф. Рузвельта, премьера-министра Великобритании У. Черчилля и председателя Совета Народных Комиссаров СССР И. В. Сталина. Одним из основных вопросов конференции был вопрос об открытии Второго фронта. В результате обсуждения было решено, что Второй фронт будет открыт не позднее мая 1944 года высадкой десанта в Северной Франции. Советская сторона подтвердила свое обещание вступить в войну против Японии после окончательного разгрома Германии. Обсуждался также вопрос о послевоенном устройстве Европы, о границах Польши, которые должны были пройти на востоке по лини Керзона, а на западе — по реке Одер.

27 января

В январе советским командованием было принято решение о проведении Ленинградско-Новгородской операции с целью окончательного снятия блокады Ленинграда. 14 января советские войска перешли в наступление с Ораниенбаумского плацдарма в направлении Ропши, а 15 января — на Красное Село. Одновременно 14 января началось наступление в районе Новгорода, в результате которого 20 января был освобожден древний русский город. 21 января немецкие части начали отход из района Мги и Тосно. 27 января в ознаменования полного снятия блокады в Ленинграде был дан салют. К концу января были освобождены Пушкин, Тосно. Любань, Чудово.

24 января - 17 февраля

В результате военных действий в 1943 году на Правобережной Украине был образован выступ в районе Корсунь-Шевченковского, не позволявший советским войскам продвигаться к Южному Бугу. Войскам Первого и Второго Украинских фронтов (командующий Н. Ф. Ватутин и И. С. Конев) было поручено разгромить вражескую группировку под командованием генерал-фельдмаршала Э. Манштейна. Операция проходила в тяжелых условиях, ранняя оттепель чрезвычайно затрудняла маневр войск, подвоз боеприпасов. 14 и 15 января начался встречный прорыв немецкой обороны. 28 января ударные группировки обоих фронтов соединились в районе Звенигородки, завершив окружение немецких частей. Большую помощь окружавшим оказала авиация, совершив с 29 января по 3 февраля около 3 тыс боевых вылетов. 8 февраля советское командование предъявило ультиматум о капитуляции, который был отклонен. В результате мощных ударов к 17 февраля немецкая группировка была ликвидирована, потери противника составили 63 тысяч убитыми и ранеными и огромное количество военной техники.

19 марта

Установленный в 1941 году режим венгерского диктатора М. Хорти, полностью поддерживавшего Гитлера, к 1944 году начал разваливаться. В Венгрии нарастала волна недовольства, ширился протест против фашистской диктатуры. Гитлер решил предпринять упреждающие шаги. В соответствии с военной операцией под кодовым названием «Маргарет-1» 19 марта в Венгрию были введены 11 немецких дивизий, в результате чего вся страна была оккупирована.

8 марта

В начале марта 1944 японцы с территории Бирмы, совершив труднейший горный переход, прорвались в Индию. В начале апреля им удалось окружить город Импхал. Но испытывая острый недостаток в боеприпасах, продовольствии и питьевой воде они не смогли продолжить свой так называемый «Марш на Дели». 3 японских дивизии почти полностью погибли от голода. В ходе военных действий их потери составили более 50 тысяч человек.

март

В марте 1944 началось японское наступление на Пекин-Ханькоуском направлении. Преследуя гоминьдановские войска, японцы захватили древнюю столицу Китая Лоян. Не встречая почти никакого сопротивления, они завоевали значительные территории в Центральном Китае.

4 июня

В январе шли ожесточенные бои на подступах к Риму между союзными войсками и немецкими частями под командованием генерал-фельдмаршала А. Кессельринга. Воспользовавшись замешательством союзников, Кессельринг сумел навязать противнику затяжные бои. Только 12 мая началось наступление англо-американских войск, в результате которого 25 мая им удалось соединиться. После этого наступление ускорилось, и 4 июня Рим был взят. Союзные войска продолжали преследовать отступавших немцев к северу от итальянской столицы.

6 июня

По плану операции под кодовым названием «Оверлорд» экспедиционные войска союзников под командованием американского генерала Д. Эйзенхауэра должны были высадиться в Нормандии (а не на побережье Па-де-Кале, как предполагали немцы). Во вторжении участвовали две американские, одна английская и одна канадская армии, что составляло 37 дивизий и 12 бригад. В операции важная роль отводилась авиации и военно-морскому флоту. Для этого было выделено более 11 тысяч самолетов и около 7 тысяч судов. Союзным войскам противостояли 38 дивизий под командованием Э. Роммеля и значительно меньшее, чем у союзников число самолетов и военных судов.

В ночь на 6 июня массированным бомбардировкам подверглось все побережье Нормандии. Тысячи судов союзников под прикрытием авиации и артиллерии пересекли Ла-Манш и начали высадку десанта. В первые дни операции немецкие войска не оказывали существенного сопротивления. Захват плацдармов союзниками проходил успешно. К 25 июля был создан единый стратегический плацдарм, освобожден Шербур.

Второй фронт был открыт. «Оверлорд» стал самой крупной десантной операцией в истории Второй мировой войны.

15 июня

Стратегическая обстановка на Тихом океане резко начала меняться после захвата американцами в начале 1944 года Маршалловых островов. Вскоре развернулась ожесточенная борьба за Марианские острова, поскольку они находились непосредственно на пути американцев на север к Японии и на запад к Филиппинам и побережью Китая.

15 июня американцы под прикрытием авиации (около 2 тысяч самолетов) высадили десант на остров Сайпан. 9 июля японцы потерпели серьезное поражение в воздушном бою, а 10 июля в районе западнее Марианских островов был успешно атакован японский флот. К 10 августа все Марианские острова были заняты американскими войсками.

4 июля

В результате успешно проведенной операции «Багратион» по освобождению Белоруссии советские войска устремились через огромный разрыв в 400 км к своим западным границам. 4 июля началось наступление Первого Прибалтийский фронта в направлении Литвы и Латвии. В Литве также наступали войска Третьего Белорусского фронта, которые 13 июля освободили Вильнюс, а 1 августа — Каунас. Войска Второго Белорусского фронта вплотную подошли к границам Восточной Пруссии.

20 июля

После успешного проведения операции «Багратион» советские войска устремились к границе с Польшей. 20 июля началось их наступление. За неделю боев русские разгромили 29 немецких дивизий, взяли в плен около 350 тысяч человек. Немецкий центр обороны был прорван, и весь июль советские войска, стремясь на запад, продвигались по территории Польши. 29 июля советское наступление было остановлено, продвижение сильно затрудняло отстававшее снабжение из-за необходимости перевода советских железнодорожных составов на более широкую европейскую колею. 1 августа советские части достигли окраин Варшавы, где вспыхнуло восстание Армии Крайовой, руководимой из Лондона польским эмигрантским правительством.

1 августа

Эмигрантское польское правительство Миколайчика, пытаясь опередить советские войска, стремительно продвигавшиеся к Варшаве в июле 1944 годак, побудило Армию Крайову (АК) поднять восстание в столице Польши.

1 августа в Варшаве начались бои между бойцами Армии Крайовой и немецкими оккупантами. Командующий Армией Крайовой генерал Бур-Коморовский надеялся в качестве хозяина города встретить советские войска. Выступление поляков готовилось в спешке, сразу же обнаружилась нехватка оружия и боеприпасов. Тем не менее, восстание поддержало большинство гражданского населения города. Бои в Варшаве продолжались свыше двух месяцев. Наступавшие советские войска освободили правобежную часть столицы Польши, но не предприняли попыток форсировать Вислу и не оказали тем самым помощь восставшим. Сталин отмежевался от действий польского эмигрантского правительства, посчитав варшавскую акцию авантюрой. 3 октября 1944 года восстание было окончательно подавлено, в Варшаве погибло 55 тысяч человек, 350 тысяч варшавян было вывезено в Германию..

2 августа

Турция во время Второй мировой войны объявила о своем нейтралитете, но постоянно поддерживала тесные связи с Германией. После сокрушительных поражений Гитлера на Восточном фронте отношение к нему в Турции стало меняться. Неоднократно, в 1943 году и в начале 1944 года Черчилль, склонял турецкое правительство объявить войну Германии. Но Турция каждый раз отклоняла это предложение. Однако после открытия Второго фронта ее позиция изменилась. 2 августа турецкое правительство разорвало дипломатические отношения с Германией, немецкому посольству и обширной немецкой колонии в Турции было предписано в течение августа покинуть ее пределы.

10 - 25 августа

После высадки союзников в июне 1944 на северном побережье Франции образовался Нормандский плацдарм, с которого началось их масштабное наступление в направлении Сены. Союзники наступали в течение всего июля, успешнее других действовали американцы. К 6 августа они вместе с отрядами французского Сопротивления очистили полностью полуостров Бретань. 8 августа канадская армия прорвала оборону противника в направлении Фалеза. Немецкие войска под командованием генерал-фельдмаршала В. Моделя, которые с севера и юга окружали союзники, затягивало в «фалезский мешок». 10 августа командование экспедиционными войсками приняло решение стянуть узлом «мешок», в котором оказывалось 20 немецких дивизий. Но из-за нерешительных и несогласованных действий союзных войск из мешка смогли вырваться до 50% окруженной немецкой группировки. Только 17 августа был наконец занят Фалез, а к 25 августа союзные войска вышли к Сене и закрепились на ее правом берегу.

19 - 25 августа

Союзные войска в августе продвигались в направлении Парижа. 19 августа в самом городе вспыхнуло восстание, организованное движением Сопротивления. Восставшие из отрядов Французских внутренних сил (36 тысяч человек) и полиции (12 тысяч) нанесли поражение немецкому гарнизону (20 тысяч). Генерал де Голль настоял, чтобы в Париж была послана бронетанковая дивизия под командованием генерала Леклерка. 25 августа Леклерк вступил в Париж, за ним в этот же день — де Голль. Парижское восстание спасло столицу Франции от разрушений и привело к скорейшему ее освобождению.

23 - 24 августа

23 августа во дворце румынского короля Михая был арестован диктатор Антонеску, выступавший за продолжение войны на стороне Германии. После его ареста был отдан приказ войскам занять важнейшие государственные объекты, а также прервать связь с немецкими учреждениями и воинскими частями и запретить всякое передвижение гитлеровцев по территории Румынии. 24 августа Румыния объявила войну Германии.

29 августа